中学生心理健康工作总结

随着社会的不断发展,中学生的心理健康问题越来越受到广泛关注。中学生正处于成长和发展的关键期,面临着学习压力、人际交往、情绪管理等诸多方面的挑战。做好中学生的心理健康工作,对于促进学生全面发展、培养健康的心理素质至关重要。本文将从中学生心理健康工作的现状、问题及对策等方面进行总结。

近年来,中学生心理健康工作取得了一定的成绩,主要体现在以下几个方面:

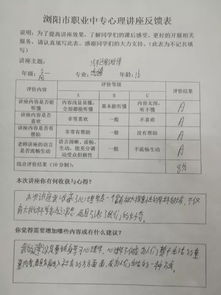

完善心理健康教育体系。各中学均已建立健全的心理健康教育课程体系,定期开展心理健康知识讲座、心理健康测评等活动,为学生提供有针对性的心理健康教育。

提升教师心理健康教育能力。学校组织教师参加心理健康教育培训,提高教师识别和处理学生心理问题的能力,增强教师的心理健康教育意识。

加强心理咨询服务。学校配备专职心理咨询教师或心理咨询师,为有需要的学生提供心理疏导、危机干预等服务,促进学生心理健康发展。

家校社会协调联动。学校与家长、社会各界通力合作,共同关注和支持中学生心理健康教育,形成全方位、多层面的支持体系。尽管中学生心理健康工作取得了一定进展,但仍然存在一些问题需要进一步解决:

心理健康教育资源不足。受师资、场地等条件限制,中学心理健康教育资源相对匮乏,难以满足学生的需求。

家校社会配合不够。家长对学生心理健康的重视程度不够,学校与家长、社会各界的协作机制尚未完善。

预防干预措施不够到位。学校主要采取事后的心理疏导和咨询,缺乏针对性的预防和干预措施,难以从根本上解决学生心理健康问题。

心理健康教育专业人才不足。学校心理健康教育工作大多由教导处等部门负责,专职心理健康教师数量有限,专业化水平有待提高。针对上述存在的问题,提出以下对策建议:

加大资源投入,完善心理健康教育体系。政府和社会各界应加大对中学心理健康教育的投入力度,为学校提供充足的师资、场地、设备等资源。学校应进一步健全心理健康教育课程,丰富教学内容和活动形式,满足学生的多样化需求。

加强家校社会协作,形成共同支持。学校应与家长、社区、心理咨询机构等建立长期、稳定的合作机制,共同关注和支持学生心理健康发展。家长要增强对心理健康教育的重视,积极配合学校开展相关工作。社会各界应主动参与,为中学生心理健康教育提供专业支持和指导。

注重预防和干预,提升工作针对性。学校应建立健全学生心理健康档案,及时识别和干预问题苗头,预防心理问题的发生。同时,要根据学生的实际需求,制定差异化的干预措施,提高心理健康教育的针对性和有效性。

加强心理健康教育师资队伍建设。学校应完善心理健康教师的招聘、培养、激励等机制,建设一支专业化、高素质的心理健康教育师资队伍。同时,要加强对现有教师的培训力度,不断提升他们的心理健康教育能力。做好中学生心理健康工作,是学校教育的重要组成部分,也是社会各界的共同责任。我们要进一步增强做好中学生心理健康教育的认识,采取有针对性的措施,为学生的健康成长创造良好的环境,为社会培养出更多身心健康的人才。

0 条评论