探秘礻字旁的奥秘,解读汉字中的信仰与文化

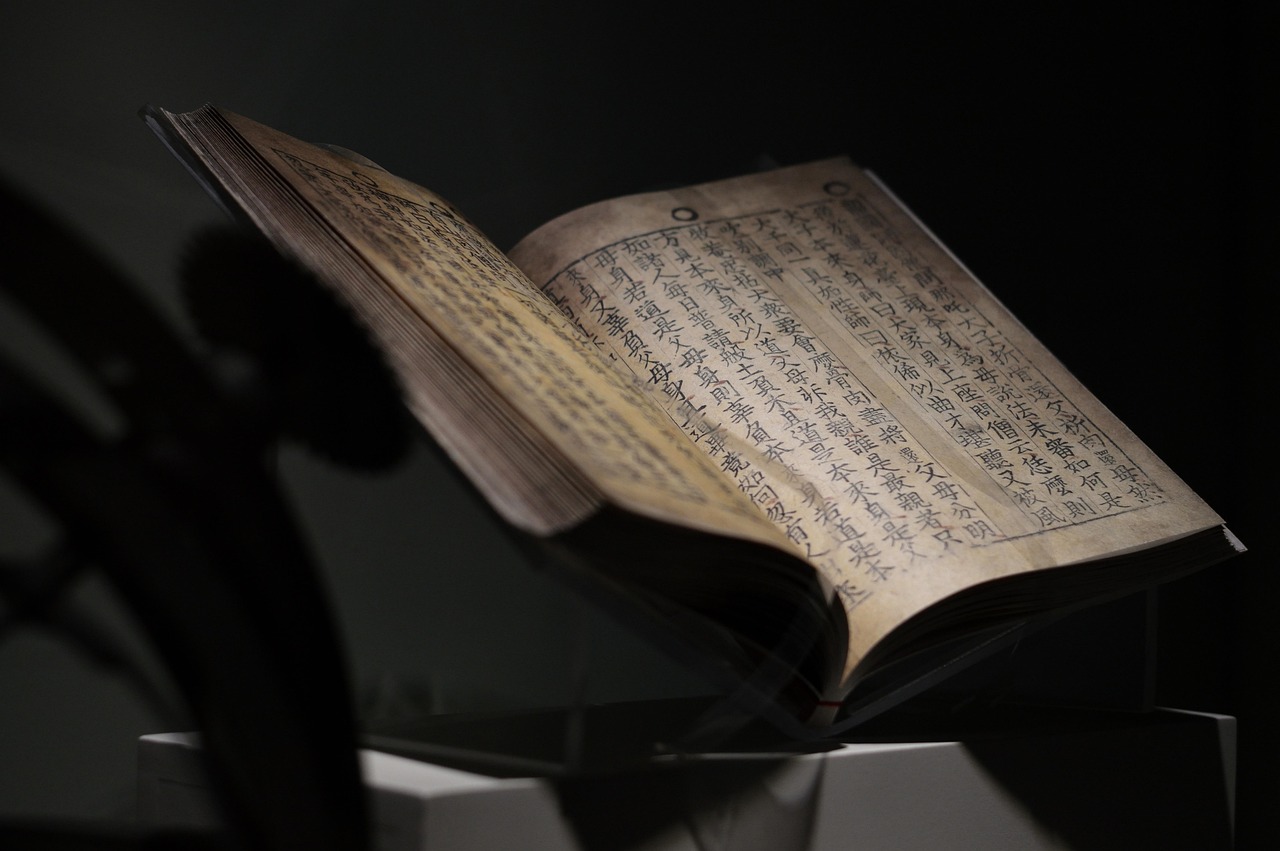

在浩瀚的汉字海洋中,每一笔、每一线都蕴含着深厚的文化底蕴和历史传承,而其中,带有“礻”字旁的汉字更是别具一格,它们不仅承载了丰富的语义内涵,更反映了古代中国人对自然、社会以及精神世界的独特理解。“礻”字旁的字到底与什么有关?让我们一起走进这些神秘的文字,揭开它们背后的故事。

“礻”字旁的起源

要了解“礻”字旁的字,我们首先要追溯其来源。“礻”其实是“示”的变形,最早可以追溯到甲骨文时期。“示”在古代代表祭祀或神明的象征意义,古人认为万物皆有灵性,无论是天象、地脉还是祖先魂魄,都需要通过某种形式表达敬畏之情。“礻”作为偏旁被广泛应用于表示宗教、信仰、仪式等相关内容的汉字中,成为一种特殊的符号体系。

从造字逻辑来看,“礻”字旁的存在并非偶然,而是古代先民观察自然现象、总结生活经验后的一种智慧结晶,它不仅是文字上的标识,更是一种文化心理的体现——将不可见的力量具象化为可书写、可言说的内容,从而让人们对超自然世界保持谦卑与尊重。

“礻”字旁的字与宗教信仰的关系

祭祀活动

“礻”字旁的字大多与祭祀相关,祝”“祷”“祠”等,这些字直接体现了古代社会对于天地神祇及祖先的崇拜,在远古时代,人类面对风雨雷电等自然力量时感到无力,于是产生了对未知事物的敬畏,并希望通过祭祀来祈求庇佑。

以“祝”为例,这个字由“礻”和“口”组成,意为用语言向神明传达愿望,在古代,主持祭祀的人被称为“巫觋”,他们通过吟诵咒语、歌舞等形式沟通人神之间,而“祷”则强调了跪拜恳求的动作,表达了人们对上天或神灵的依赖。

“祠”指的是供奉祖先或神灵的场所,如宗庙、祠堂等,通过建立这样的空间,人们能够定期举行祭祀仪式,强化家族凝聚力,同时延续对逝者的追思。

神灵观念

除了具体的祭祀行为外,“礻”字旁的字还揭示了古代人对神灵的认知,神”“祖”“灵”等字,均包含了“礻”这一元素,在这些字中,“礻”象征着神圣性,赋予对象超越凡俗的地位。

“神”字由“礻”和“申”构成,申”像闪电之形,寓意电闪雷鸣是神灵显现的方式之一,这反映了古代人对大自然威力的崇拜,同时也说明他们相信神灵具有无所不能的能力。

“祖”字同样值得关注,它结合了“礻”和“且”,这里的“且”原指男性生殖器,象征生命的延续,而加上“礻”后,则表明祖先崇拜不仅仅是血脉传承的问题,更是精神信仰的重要组成部分。

“礻”字旁的字与文化习俗的联系

“礻”字旁的字不仅限于宗教领域,它们还深深嵌入了中国传统文化的方方面面,在节庆活动中,很多仪式都与“礻”字旁的字息息相关。

节日祭祀传统

在中国的传统节日中,祭祀是一项重要内容,比如春节期间的祭祖仪式,清明节扫墓,端午节祭龙王等,这些活动无一不涉及“礻”字旁的字,通过这些仪式,人们既表达了对祖先的怀念,也展现了对自然规律的顺应。

民俗信仰

一些带有“礻”字旁的字,如“福”“祥”“祟”等,也反映了民间信仰的特点。“福”字由“礻”和“畐”组成,“畐”意为富裕,整体表示受到神灵保佑而获得幸福生活,而“祥”则强调吉兆,通常用于描述吉祥如意的状态,相反,“祟”则指鬼怪作祟,代表着邪恶力量的侵扰,这些字共同构成了一个完整的善恶观念系统,影响着人们的日常生活选择。

“礻”字旁的字在现代社会的意义

尽管现代社会科学技术高度发达,但“礻”字旁的字依然活跃在我们的语言生活中,它们不仅仅是一个个独立的词汇,更是连接过去与现在的桥梁。

文化传承的纽带

许多带有“礻”字旁的字已经融入成语、谚语和诗词歌赋之中,成为中华文化的瑰宝。“敬天爱民”“诚惶诚恐”等短语,虽然表面上只是简单的表述,但实际上蕴含着深厚的哲学思想和道德规范。

心理需求的反映

即使在今天,人们仍然需要借助某些仪式或信念来寻求内心安慰,比如新年贴春联、挂红灯笼,或者在重要场合焚香祈愿,这些都是对传统信仰的延续,可以说,“礻”字旁的字所承载的精神价值并未因时间推移而消失,反而更加凸显其重要性。

跨文化交流的价值

在全球化的背景下,“礻”字旁的字也成为展示中国文化魅力的一个窗口,当外国人学习汉字时,他们往往会被这些字背后的故事所吸引,通过对“礻”字旁的研究,我们可以更好地传播中华文化,促进国际间的相互理解和尊重。

“礻”字旁的字看似简单,却蕴藏着丰富的文化密码,从祭祀活动到神灵观念,再到民俗信仰,每一个字都是一扇通往古代文明的大门,它们提醒我们,无论科技如何进步,人类始终需要一种精神寄托,去探索未知、面对挑战。

在快节奏的现代生活中,重新审视这些古老的汉字,不仅能帮助我们理解祖先的智慧,还能唤起内心深处的平静与力量,或许,当我们再次写下“神”“祖”“福”这些字时,会感受到一份来自千年前的温暖与共鸣。

195 条评论